Una historia de pérdida, orgullo y un regreso que nadie esperaba

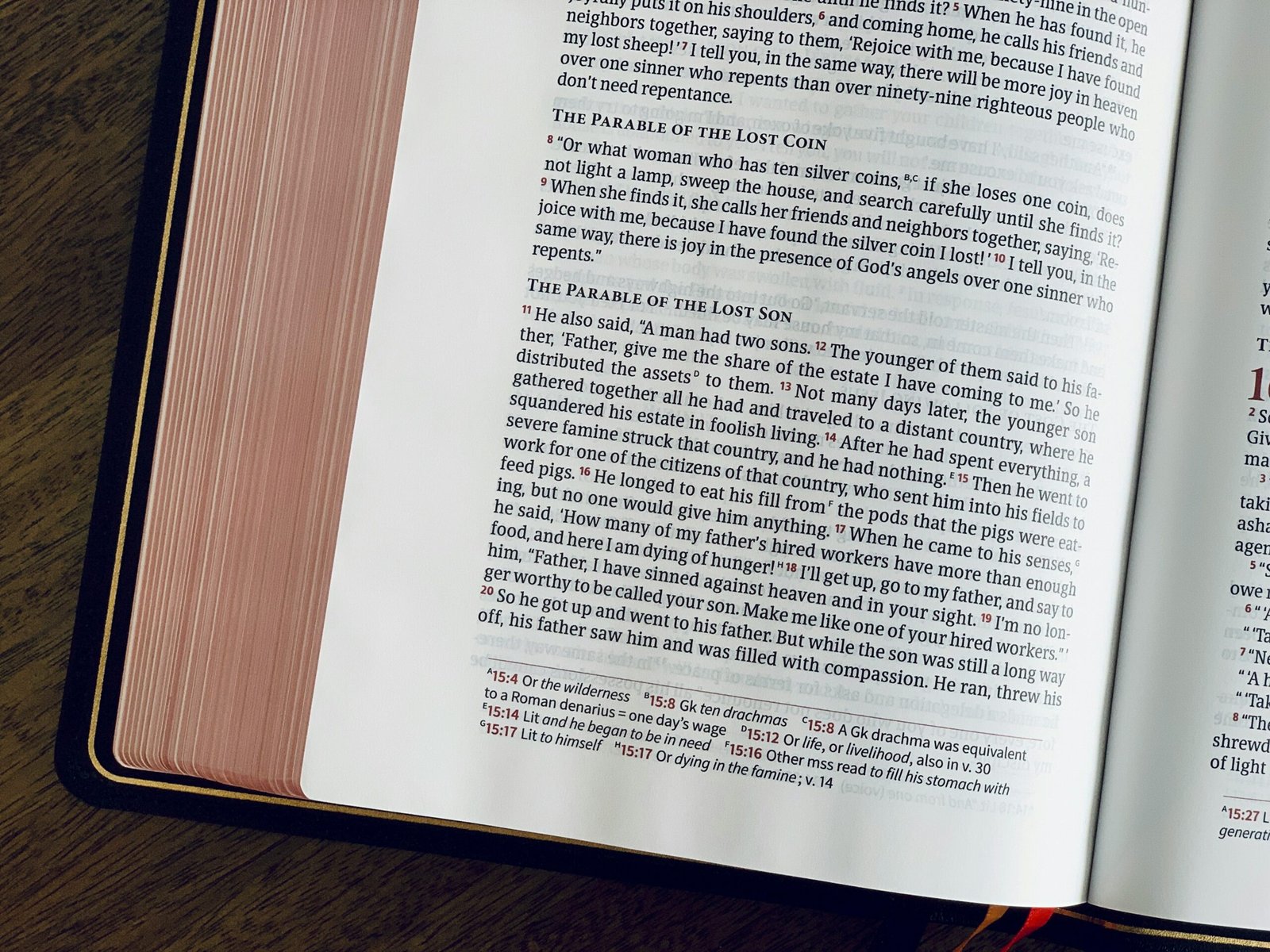

Nadie se va de casa de un día para otro. Antes de empacar, antes de caminar, antes de cruzar la puerta, uno se va por dentro. La parábola del hijo pródigo, contada por Jesús en el Evangelio de Lucas, comienza precisamente ahí: en una distancia que no se mide en kilómetros, sino en decisiones.

El hijo menor vivía bajo el techo de su padre, pero ya no se sentía parte del hogar. Un día decidió decir en voz alta lo que muchos solo piensan: quería su herencia ahora. No era una petición inocente. En aquella cultura, pedir la herencia antes de tiempo equivalía a declarar muerto al padre. Era una ruptura pública, un desprecio disfrazado de independencia. Y aun así, el padre accedió. No discutió, no levantó la voz, no lo detuvo. El amor verdadero no encierra; permite irse, incluso cuando sabe que el camino llevará al dolor.

El hijo se marchó lejos, a un lugar donde nadie lo conocía y nadie esperaba nada de él. Al principio, la decisión pareció acertada. Había dinero, libertad, noches largas y la sensación embriagadora de no rendir cuentas a nadie. Todo parecía funcionar hasta que dejó de hacerlo. El dinero se agotó, los amigos desaparecieron y el hambre se convirtió en una constante. El joven que soñaba con libertad terminó cuidando cerdos, deseando comer lo que ni los animales apreciaban. No estaba arruinado solo económicamente; estaba roto por dentro.

Fue entonces cuando ocurrió el momento más difícil de toda la historia. El texto dice que “volvió en sí”. No volvió a casa todavía, pero volvió a pensar. Recordó que incluso los jornaleros de su padre vivían mejor que él. Preparó un discurso cuidadosamente ensayado, no para ser restaurado, sino para sobrevivir. Ya no pedía derechos, solo misericordia. El orgullo se había ido. Solo quedaba la necesidad.

Mientras el hijo caminaba de regreso, con pasos lentos y el peso de la vergüenza sobre los hombros, alguien lo vio primero. Fue su padre. Eso significa algo importante: nunca dejó de mirar el camino. No estaba enojado, no estaba distraído ni distante; su atención seguía puesta en la esperanza del regreso. Cuando lo reconoció a lo lejos, corrió hacia él, algo impensable para un hombre de su posición. No esperó explicaciones ni disculpas completas. Lo abrazó antes de escuchar el discurso, lo besó antes de evaluar el daño. El perdón llegó incluso antes de las palabras.

El padre no solo lo recibió, sino que ordenó que se le vistiera con ropa nueva, que se le colocara un anillo en la mano, sandalias en los pies y que se preparara una celebración. No porque el hijo lo mereciera, sino porque había vuelto a casa. La restauración no fue gradual ni condicionada; fue inmediata y completa. Precisamente por eso resultó incómoda para quienes creían que la obediencia debía ser recompensada con méritos.

El hijo mayor, que nunca se había ido, escuchó la música desde fuera y se negó a entrar. Había cumplido, trabajado y obedecido, pero su corazón estaba tan lejos del padre como el de su hermano menor. Su enojo reveló una verdad incómoda: se puede vivir en casa y no entender el corazón del Padre. La historia termina sin decirnos si el hijo mayor entró a la fiesta, porque Jesús no estaba contando solo una parábola; estaba dejando una pregunta abierta para todos los que escuchaban.

Esta historia sigue ocurriendo hoy. Algunos somos el hijo que se fue creyendo que lejos estaría mejor. Otros somos el que se quedó cumpliendo reglas, pero sin comprender el amor que las sostiene. Y Dios sigue siendo el Padre que no se mueve del camino, esperando el momento en que alguien decida regresar.

El mensaje no es solo que el hijo volvió. El mensaje es que el Padre nunca se fue.